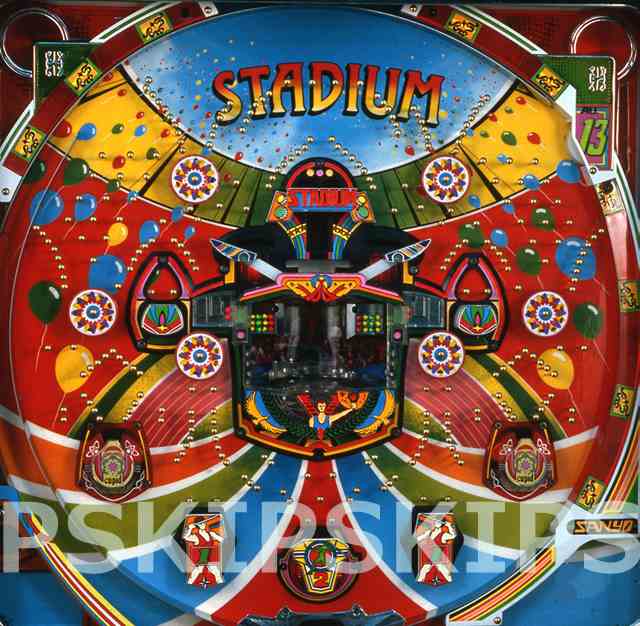

スタジアム

三洋物産

| 発表時期 |

1987年

3月

|

|---|---|

| 種別 | 2種 |

| 玉貸機 |

現金機

|

| 羽根開閉回数(落とし、センター) | 1回、2回 |

| カウント&最大継続回数 | 10個&8回 |

| 賞球数 | オール13 |

回転盤を使用した羽根モノで多くのホールに導入され人気機種となった。V入賞、継続ともにタイミングが重要になる。左右袖チューリップ周辺のゲージ構成が独特。その後、後継機がいくつか出ている。

開いたらばっちり玉を拾ってくれそうに見えるが、閉まりかけの際に羽根の先に玉が乗っても拾わない独特の羽根に拾われた玉は上段から奥に転がり、下段奥で回転盤(常に反時計回りで回転している)のいずれかの穴に入る。回転盤には10個分の穴があるが、1つは金玉で埋められている。残り9個の穴のうち、1つがV穴になる。羽根に拾われた玉がタイミング良くV穴が巡ってきた時に流れてきたら大当たりになる。

V入賞後は、V穴とV穴の手前以外の7つの穴に玉を停留することができる。しかし、停留玉の恩恵はあまり受けられない。通常時も継続時もV入賞はタイミングのほうが重要なのである。

ある程度打ち慣れてくると、羽根に玉が拾われた瞬間の回転盤の位置を見てV入賞が確信できる。まるで予定調和のごとくV入賞する気持ち良さは『スタジアム』ならではである。

店員3人に囲まれた!?

まったくもって恥ずかしい限りだが、『スタジアム』を打っていた頃は俺のパチプロ生活の中でも全盛期で、朝の10時の開店時刻にちゃんと行くことができれば打ち止めは約束されたようなものだとマジで思い込んでいた。前日打ち止めにした台はたとえ他のパチプロが先に確保したとしても俺が行くと譲ろうとしたし(前日に2台止めた時などは、より優秀な台を打つから1台「余る」)、ほぼ全て年上のパチプロや常連客からは「情報屋」(前日の打ち止め台や開放台の状況など)として重宝されていた。絶不調時には開放台(3000個打ち止め制のホールなどで、ある程度それがたまったら再び打てるようにする)を打つこともあったが、並ぶ順番で自分が打ちたい開放台をゲットする方法もつかんでいたし、ゴト師(らしき奴)が来たら店員に耳打ちするから、客とも店員ともそれなりの関係性が築けていて、非常に居心地が良かった。

『スタジアム』はふざけた羽根開閉(褒めてます!)や効果音が好きで、クセはあまり強くなかったけれど、その分、釘調整の良し悪しがしっかり結果に反映されるから、毎日のようにホールに通って年がら年中打っていれば、打ち止めになるような台を見つけて実際に打ち止めにすることはそんなに難しいことではない。

当時はまだ空調がイマイチで、ホール内は寒かったり暑かったりした。また、湿度によって玉が汚れていたり、玉磨きをサボッたのか玉に触るだけで手が真っ黒になったりすることも珍しいことではなかった。

『スタジアム』はクセが少ないとはいえ、この湿気と玉の汚れの影響は受ける。羽根に拾われた玉が奥に転がって回転盤の前に出てくるまでの時間がより長くなってしまうのだ。

昭和62年の某日、その日も朝から『スタジアム』を打っていた。玉は綺麗で「転がり指数」も問題ない。

V入賞した。たまたま通りかかった店員が後ろに張り付く。身体がデカく愛想がないので、不良客の相手をよくさせられているが、話すとなかなか面白い奴だ。まあ、見たければ見ればいい。こちらは羽根開閉回数によってV入賞しやすいタイミングを見極めながら打ち続けることに集中する。

すると、新たに2人の店員がやってきて俺の背中に陣取る。いやいやいやちょっと待て。朝番は3人じゃなかったか? 設置台数400台未満のホールとはいえ、朝からそこまで客付きが良くないとはいえ、全員が集まってどーする?

完走(8回継続)した。3000個定量制だから、この釘調整なら止め打ちを駆使しなくても打ち止めにできる。ただ、その時間は短いほうがいいから、なるべく完走を目指して打つべきなのだ。

3人の店員は何やら喋ってから仕事場に戻っていった。令和の時代ならこの程度の止め打ちでもなんやかんや言われそうなものだが、昭和末期のこの時は「いいモン見させてもらったよ」ってな感じだったのだろう。

| スタジアムⅡ | |

| 羽根開閉回数(落とし、センター) | 1回、2回 |

| カウント&最大継続回数 | 10個&8回 |

| 賞球数 | オール13 |

スタジアムが大人気になり、盤面デザインの異なるスタジアムⅡが平成元年に出ている。