ジャンケンマン15

西陣

| 発表時期 |

1979年

9月

|

|---|---|

| 種別 | その他 |

| 玉貸機 |

現金機

|

| 賞球数 | オール15 |

当時、東京都で大人気となった電役機。役物左側にいるのがジャンケンマンで、打ち手側。右側にいるのはミスジャンケンで相手側となる。

天、もしくは左右肩にある飛び込み入賞口に入ると、ジャンケンポンの点滅が速くなっていわゆる権利発生となる。グー、チョキ、パーのいずれかのボタンを押す。ジャンケンマンが勝てば3つのチューリップが開放する。負けたら1個のチューリップが開く。アイコの場合は再勝負だ。

3連勝すると役物内の5のランプが点灯し、いつでも5のボタンを押すことで5つのチューリップを開放させることができる。ボタンを押さないまま6連勝しても記憶は1つだけとなる。入賞記憶は16個まで。

ジャンケンが行なわれる際は「ジャンケンポン」や「アイコでしょ」、「勝ち」、「負け」などと発声される。

パチンコ情報は一般の雑誌から入手!?

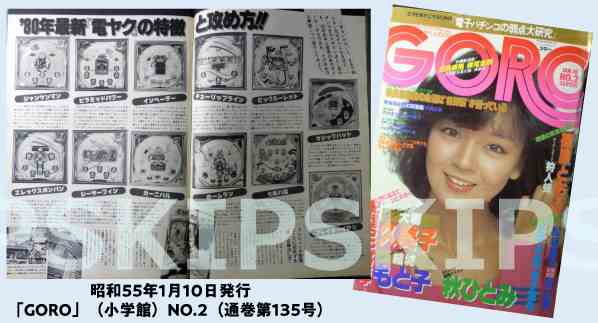

昭和60年代まではパチンコ専門雑誌は存在しておらず、パチンコに関する情報は男性向けの週刊誌や月刊誌でたまに見かける程度だった。今回は昭和55年1月10日発行の隔週刊誌「GORO」(小学館)NO.2(通巻第135号)で5ページにわたって記事化された「パチンコ『電ヤク』の弱点大研究」(26~30ページ)を見てみよう。

ここでは西陣の『ジャンケンマン(15)』とSANKYOの『マジックハット』がメインで紹介されている。『ジャンケンマン(15)』では「機械の側はチョキを出す確率が高い」とか「3連勝後によってがらりと変化するパターンを読むのが必勝への道」などと書かれている。「コンピュータやICの導入によって、パチンコの概念はガラリと変わった!」ともある。天穴やチャッカーの釘の見方なども説明している。

そして、『チューリップライン(13)』、『ピラミッドパワー(15)』、『シーサーフィン(15)』、『エレックスポンパン(15)』(以上西陣)、インベーダー(SANKYO)、『七転八起(13)』(平和)、『プレイボーイPⅡ』、『ビッグルーレット』(三洋物産)などの遊技性や攻め方が紹介されている。

当時は大人気ゲームのインベーダーブームが去りつつある頃で、パチンコ機自体も大きく変わっていく中、週刊誌や月刊誌などでパチンコが紹介されることが増えていく時期を迎えようとしていた。とはいえ連載で掲載されることはほぼなく(夕刊紙でパチプロの連載などはあった)、エポックメイキング的なパチンコ台が登場したり、攻略法がある(と言われる)機種が登場すると取り上げられたりする、という感じだった。